Felsen, Eis und Einsamkeit - Kanadas kalter Osten

Wo Nordamerika Europa am nächsten ist, wo die ersten Europäer dauerhaft auf amerikanischem Boden siedelten und wo sehr wenig Menschen sehr viel Platz haben, dort liegen die sogenannten „Maritimes“. Kanadas Atlantische Provinzen im Osten des Landes locken mit viel Wildnis, einem rauen Klima und geheimnisvollen Nebelbänken, durch die riesenhafte Eisberge gleiten und die Schiffe das Fürchten lehren. Und es gibt Hummer satt. Ein Grund mehr, dahin zu fahren.

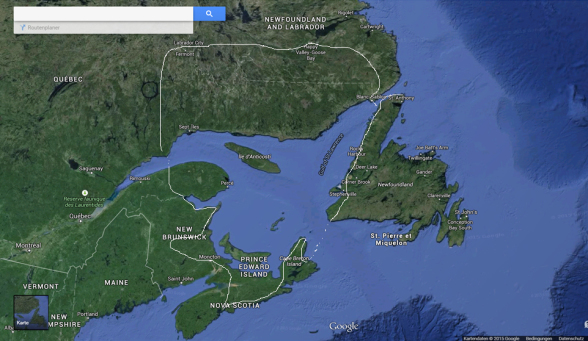

Unsere Reise sollte eine große Runde durch dieses verheißungsvolle Land werden. Die Provinzen Nova Scotia, New Brunswick, Neufundland und Labrador sind zwar nur ein kleiner Teil Kanadas, aber zusammen größer als Deutschland, Österreich, die Schweiz und Dänemark zusammen. Und um sie alle auf dem Landweg zu bereisen, braucht es noch einen weiten Schlenker durch die Riesenprovinz Quebec, um den Trans Labrador Highway zu erreichen, der erst 2009 erstmals durchgängig befahrbar war.

New Brunswick – High Tide und ein Hauch von Entenhausen

Vom Ausgangspunkt Halifax, der einzigen Großstadt der gesamten Region, ist man nach kurzer Fahrt an der Bay of Fundy, die zwischen Nova Scotia und New Brunswick liegt. Diese 220 Kilometer lange Meeresbucht hat weltweit den höchsten Tidenhub und ist daher auch mit Recht weltberühmt. Im Schnitt schwankt der Wasserspiegel zwischen Ebbe und Flut um bis zu 16 Meter (bei Springflut bis zu 21 Meter) was zur Folge hat, dass die Flüsse, die in die Bucht münden, in ihrem Unterlauf auch regelmäßig rückwärts fließen müssen, wenn die steigende Flut sie dazu zwingt.

Bei Ebbe aber kann man auf dem Meeresgrund spazieren gehen und steht staunend vor riesigen Sandsteingebilden, die oben herum bewaldet, im übrigen aber völlig nackt sind, denn sie müssen ja alle paar Stunden wieder bis zum Hals ins Wasser. Dann wäre es angeraten, den Meeresboden wieder rechtzeitig zu verlassen und auf höheres Gelände zurückzukehren. Wer nicht mit Gummistiefeln ausgerüstet ist, sollte darüber hinaus sein Schuhwerk anschließend einer gründlichen Reinigung vom gnadenlos roten Meeresschlick unterziehen.

Die Weiterreise durch den erst jungen Fundy Nationalpark birgt keine vergleichbaren Sensationen. Sympathisch aber, dass angesichts der geringen Anzahl an Reisenden in der Vorsaison auf das Kassieren der Eintrittsgelder verzichtet wird. Es lohnt sich wohl nicht. Immerhin - eine Bärenspur im Sand und ein Haufen Bärendreck an einem der kleinen Seen im Park war die naturkundliche Ausbeute dieser kurzen Teilstrecke.

Lange, sehr lange, fährt man dann auf meist guten Straßen in das Herz von New Brunswick. Das ist Forst- und Farmland - auch Weingärten liegen am Wege - und die kleinen Siedlungen mit ihren Holzhäusern sehen aus, wie aus einem Walt Disney Comic entlehnt. Man wohnt im Stil von Donald Duck.

Wir hingegen wohnten in der folgenden Nacht in einer Hütte am Miramichi River, einem kristallklaren Lachsfluss. Diese Unterkunft bot Wärme, Raum und Schlafkomfort in reichem Maß, mittendrin im Nirgendwo. Ein Nachtleben war – wie für die gesamte Reise geplant - weder geboten noch gefragt.

Zurück ans Meer – man spricht französisch.

Folgt man dem Miramichi River flussabwärts bis zu seiner Mündung in den Atlantik, kommt man nach Akadien. Die dort lebenden Akadier sind die Nachfahren der französischen Siedler, die als erste Europäer die maritimen Provinzen bebaut und urbar gemacht haben. Sie haben sich bemerkenswerterweise mit den ansässigen Mic`mac und Beothuk Indianern keineswegs gezofft, sondern in friedlicher Koexistenz gelebt, mit ihnen Handel getrieben und gelegentlich hat man auch untereinander geheiratet. Sie waren halt Bauern und keine Militärs.

Schlimm wurde es im 18. Jahrhundert, als die Militärs in Gestalt der britischen Armee auf den Plan traten um die Region für sich - beziehungsweise ihren König - in Anspruch zu nehmen. Die meisten Akadier wurden von ihrem Land vertrieben, viele nach Europa deportiert, einige aber flohen in damals unbewohnte Gebiete. So gibt es heute in den Provinzen noch schwerpunktmäßig akadische Siedlungsräume, in denen die Menschen stolz ihre Flagge in den Vorgärten präsentieren (die französische Trikolore mit einem goldenen fünfzackigen Stern garniert) und von der englischen Sprache und Kultur nicht allzuviel halten.

New Brunswick ist heute eine offiziell zweisprachige Provinz (mit einer französisch-sprachigen Universität in Moncton), rund 30 Prozent der Bevölkerung bedienen sich des Französischen als Muttersprache. Natürlich sprechen sie alle „zur Not“ auch englisch.

Die akadische Atlantikküste ist für kanadische Verhältnisse relativ dicht besiedelt, die Dörfer an den Straßen machen einen fast europäischen Eindruck und das schöne Wetter, das uns begleitete, stimmte uns übermütig. So wollten wir hinaus auf die äußerste Nordostspitze der akadischen Halbinsel, auf die Inseln Lameque und Miscou, wo man dem Krabben- und Hummerfang frönt. Das zieht sich aber weit mehr als der Blick auf die Landkarte verspricht. Die Gegend ist dicht bebaut und unübersichtlich. So kehrten wir halbwegs wieder reumütig auf den Weg entlang der Küste zurück und kamen spät in unserem Nachtquartier in Dalhousie am breiten Mündungstrichter des Restigouche River an. Am nächsten Tag sollte es weiter nach Norden gehen, zum Sankt Lorenz-Strom.

Die Durchquerung von Québec – eine frankophone Nordlandreise

Québec ist die größte kanadische Provinz. Riesig sitzt sie wie ein fetter Pfropfen auf dem breiten Mündungstrichter des St. Lorenz Stroms, den die Anwohner aber „Le Fleuve Saint-Laurent“ nennen. Quebec spricht zu 100% französisch. So sehr, dass sogar auf den Stopschildern an den Straßenkreuzungen „ARRET“ anstatt „STOP“ steht.

Auf dem Weg von New Brunswick zum Südufer des St. Lorenz-Stroms geht es durch ein hübsches Hügelland entlang des Matapedia River, nach Überquerung der Gaspé Halbinsel erreicht man Matane, den Fährhafen hinüber auf die Nordseite, nach Baie Comeau. Der St. Lorenz ist an dieser Stelle 66 Kilometer breit, die Fähre braucht für diesen Törn zweieinhalb Stunden, man fühlt sich bereits als echter Seefahrer, wenn man das Nordufer betritt.

Hier beginnt die Einsamkeit.

Kaum ist man dem kleinen Städtchen Baie Comeau mit seiner riesigen Papierfabrik und einer nicht minder bombastischen Aluminiumhütte entwischt, ist man von jeglicher Zivilisation befreit. Auf dem Weg nach Norden passiert man zwar zwei riesige Staudämme - aber das sind nur kurze Aufwallungen menschlichen Tuns in der gewaltigen Wald- und Tundrenlandschaft.

Schwarzfichten sind in allen Aggregatszuständen vertreten. Dicht an dicht stehend, oder aber großflächig abgebrannt wie aufrecht stehende Riesenstreichhölzer, stellenweise aber auch durch Bodenversauerung abgestorben. Daran sind ausnahmsweise nicht die Menschen schuld, sondern das Regenwasser vom Himmel, das im Permafrost nicht versickert und zusammen mit den Torfmoosen ein saures Gemenge bildet, dem die Bäume nichts entgegenzusetzen haben.

Nach 600 Kilometern Fahrt ist aber wieder menschliches Eingreifen sicht- spür- und ruchbar. Rote Wasserläufe sind das erste Anzeichen, dann formen riesige Abraumhalden den Horizont – wir sind in Fermont, hier wird, wie der Name nahelegt, Eisenerz abgebaut. Wie im benachbarten Labrador City, das schon jenseits der Provinzgrenze liegt, ist das Erzvorkommen der einzige Grund für die Existenz dieser Siedlungen. Das sieht man ihnen natürlich auch an.

"Welcome to The Big Country“

Das ist der offizielle Slogan der Provinz Neufundland und Labrador, so wird man an der Provinzgrenze auf großen Billboards begrüßt. In Labrador City überraschte uns die Tatsache, dass die ganze Stadt für einen Tag keinen Strom hatte. Es war Sonntag und der Energieversorger hatte die Stromsperre angekündigt, um Wartungsarbeiten durchzuführen. Die Menschen nahmen es mit Gelassenheit, ein cleverer Tankstellenbesitzer hatte sich offenbar ein Notstromaggregat gesichert und machte das Geschäft seines Lebens. Nur dort konnte man tanken und etwas Warmes essen oder trinken.

Labrador City ist ein Ort, in dem auch sonst nicht viel los ist, an diesem Tag aber war sogar die örtliche Mc Donald's-Filiale geschlossen, was das Gesellschafts- und Kulturleben der Gemeinde nahezu vollkommen zum Erliegen brachte.

Warum fährt man an einen so gottverlassenen Ort? In Labrador City macht man der Not gehorchend Station, weil die nächste Möglichkeit erst 250 Kilometer weiter östlich liegt. Es gibt nur eine Straße durch das wilde Land, sie nennt sich stolz „Trans Labrador Highway“ und ist auf ihrer vollen Länge von 1.250 Kilometern von Labrador City bis Blanc Sablon, dem Fährhafen nach Neufundland, erst seit wenigen Jahren durchgängig befahrbar. Die ersten 550 Kilometer sind sogar asphaltiert und damit recht komfortabel zu bereisen.

Churchill River, der Strom für den Strom

Nach dem Passieren einiger Flussläufe und Seen, zum Teil noch mit Eis bedeckt, dem Sichten eines flüchtigen Schwarzbären im Straßengraben sowie eines Elchhinterteils im Gestrüpp, gelangten wir in gut zwei Stunden nach Churchill Falls, der nächsten Reisestation. Der Ort verdankt seine Existenz dem dort befindlichen größten Wasserkraftwerk der Welt. Das Kraftwerk selbst ist für den Reisenden unsichtbar, weil unterirdisch. Seine Begleitumstände sind aber unübersehbar. Abgesehen von den unvermeidlichen Mastenwäldern der Umspannwerke und Fernleitungen ist es die Tatsache, dass man für die Stromgewinnung den mächtigsten Wasserfall Nordamerikas im wahrsten Sinn des Wortes entmannt und in ein vergleichsweise dürftiges Rinnsal verwandelt hat.

Das verbleibende Wasserfällchen ist zwar noch immer 80 Meter hoch wie früher, aber sein Anblick verbreitet weder Angst noch Schrecken wie dereinst, als die Indianer seinen bloßen Anblick schon für tödlich hielten. Dennoch ist dieses Naturschauspiel beeindruckend und auf dem ganzen langen Weg zur Atlantikküste die mit Abstand größte Sehenswürdigkeit.

Das dem Fluss geklaute Wasser wird in einem riesigen Stausee, (dreimal größer als das Saarland) zwischengelagert und dann der Stromerzeugung zugeführt. Weiter talwärts bekommt der Churchill River sein Wasser wieder zurück. Er wälzt sich dann als breiter Strom nach Osten dem Atlantik entgegen. Der aber ist noch gut 400 Kilometer weit weg.

Die Wildnis Labradors – Sümpfe, Seen, Unterholz – und jede Menge Nadelwald

Der Reisende folgt dem Trans Labrador Highway Richtung Osten, eine andere Wahl hat er nicht, es sei denn, er führe wieder zurück. Die Sache beginnt sich zu ziehen. Endloser borealer Nadelwald begleitet die Straße, nur manchmal unterbrochen durch einen Flusslauf oder einen der vielen Seen, die über das Land verstreut sind. Nur wenige davon sind von der Straße aus zu sehen, keiner ist wirklich erreichbar. Denn die Straße verläuft auf einem Damm und die ihn begleitende Wildnis ist schlicht und einfach unzugänglich. Entweder ist der Boden sumpfig oder so dicht mit Unterholz bewachsen, dass ein Weiterkommen abseits der Straße völlig unmöglich ist.

Hier verspricht die Reiseliteratur viel. Von der größten Karibuherde der Welt ist die Rede, von Bären, Elchen und anderem Wildgetier. Mag sein, dass die unendlichen Weiten Labradors sie beherbergen, aber sie zu sehen, hofft der Reisende meist vergebens.

Im Gegenteil: dieser Abschnitt des Trans Labrador Highways ist nicht nur extrem einförmig, er ist auch an hässlichen Begleiterscheinungen aus Menschenhand nicht arm. Über mehrere hundert Kilometer begleiten ihn die Baustellen einer Stromtrasse, für die eine über hundert Meter breite Schneise in den Urwald gewütet wird. Mag das offizielle Kanada noch so viel von Ökologie, Bewahrung der Schöpfung und Nachhaltigkeit reden, die Wirklichkeit vor Ort steht vielfach in einem krassen Gegensatz dazu.

Drei Tage fährt man durch diese Einöde, der Weg ist das Ziel. Die Reise wird zur reinen Fortbewegung ohne nennenswerten Erlebnis- oder Erkenntnisgewinn. Die Übernachtung in Goose Bay, dem Zentrum Labradors mit einer riesigen Air Base, bringt einen zwischendurch wieder unter Menschen. Aber auch dieser Ort mitsamt seiner Nachbarstadt Happy Valley ist ein trauriger, nichtssagender Versorgungsstützpunkt mit 7.000 Bewohnern – damit ist die Doppelgemeinde allerdings - neben Labrador City im Westen - die größte Stadt der Teilprovinz Labrador.

Der lange Weg zur Küste ist eine Schotterpiste

Hinter Goose Bay ist Schluss mit Asphalt, die nächsten 600 Kilometer geht es über Schotter, Pfützen und so manches eindrucksvolle Schlagloch, das es trotz auffälligen Bemühens um die Straßenpflege immer wieder gibt. Aber die Landschaft wird jetzt offener, nicht mehr nur Wald, man sieht auch mal ein bisschen in die Ferne, hinüber zu den fernen Mealy Mountains, auf denen fast ganzjährig Schnee liegt, obwohl sie kaum über 1.000 Meter hoch sind.

Gut durchgeschüttelt aber ungerührt und erwartungsvoll kamen wir in unserem mittlerweile tarnfarbenen Auto in Port Hope Simpson an. Endlich wieder am Atlantik! Der Ort liegt gut versteckt in einer Flussmündung. Gut versteckt ist auch die einzige Tankstelle am Ort - in einem grünen Schuppen, der zum ortsansässigen General Store gehört. Im einzigen Hotel des Ortes, das auf den Namen Alexis hört, bediente uns ein freundlicher Kellner indischer Herkunft – eine Überraschung am gefühlten Hinterteil der bewohnten Welt, um es etwas vornehmer auszudrücken.

Das Alexis Hotel ehrt seine Gäste bei der Abreise mit dem Prädikat „A Pioneer That Came Before Pavement“ was freundlich beurkundet wird. Wann das Pavement kommt, haben die Behörden allerdings noch nicht entschieden.

Red Bay und die Iceberg Alley

Etwas südlich von Port Hope Simpson liegt der kleine Hafen St. Lewis, ein nettes Fischerdorf mit bunten Holzhäusern. Es hat den Ruf, eine besonders attraktive Station auf der sogenannten Iceberg Alley zu sein. Wir wurden nicht enttäuscht: die aus Grönland mit dem kalten Labradorstrom nach Süden triftenden Eisriesen stehen üblicherweise vom Mai bis in den Juli hinein sozusagen Schlange in der Bucht und kommen dabei ganz nahe ans Ufer. Ein faszinierender Anblick.

Die Durchschnittsgeschwindigkeit eines Eisbergs beträgt gerade mal zwei km/h, wenn nicht gerade Stau auf der Alley ist. Aber dennoch geht von ihnen ein nicht zu unterschätzende Gefahr aus: da nur ein Zehntel ihres Volumens aus dem Wasser ragt, kann es beim laufenden Abschmelzprozess zu Veränderungen der Schwerpunktlage kommen und der ganze Riesenbrocken dreht sich möglicherweise in Sekunden-schnelle von unten nach oben.

Einen besseren Blick auf die Giganten aus den fernen Zeiten – das Eis ist an die 10.000 Jahre alt – bekommt man anderswo kaum, es sei denn, man näherte sich ihnen auf dem Wasser. Aber zu nahe darf man ihnen nicht kommen. Da ist man auf dem Festland im Zweifel eindeutig besser aufgehoben.

St. Lewis liegt etwa 30 Kilometer vom Highway entfernt am Ende einer Stichstraße zur Küste. Dieser Abstecher lohnt in jedem Fall. Wir haben ihn zweimal gemacht, am ersten Tag war das Wetter grau, am nächsten Morgen lachte dann die Sonne – was für ein Unterschied in der Wahrnehmung und in der Erinnerung. So etwas nimmt man mit nach Hause und vergisst es sein Lebtag nicht mehr.

In Red Bay erreicht der Reisende wieder zivilisiertere Gegenden, wenn man als Maßstab anlegt, dass das Pflastern von Straßen zivilisatorischen Fortschritt bedeutet. Jedenfalls endet in Red Bay die Schotterpiste. Ansonsten ist auch dieser Ort von bescheidener Infrastruktur und der Abwesenheit von Betriebsamkeit und Hektik gekennzeichnet.

Ein bedeutender Walfängerhafen ist Red Bay gewesen und die Überreste dieses Gewerbes bilden auch heute noch die identitätsstiftenden Elemente der Gemeinde. Ganz im Zentrum steht die Whaler Station: hier findet das öffentliche Leben in Gestalt einer Gaststätte statt. Charmant sind die dazugehörigen „Cabins“. In einem solchen Holzhaus haben wir zwei Tage und Nächte verbracht, mit einer prächtigen Aussicht auf die stille Bucht und die Insel Saddle Island, die sie zum offenen Meer hin abschirmt.

Durch eine abwechslungsreiche Gebirgslandschaft geht es dann weiter nach Süden, zum Fährhafen Blanc Sablon jenseits der Provinzgrenze nach Québec. Der Zeitunterschied zwischen den beiden Provinzen beträgt kurioserweise 90 Minuten, denn Neufundland und Südlabrador haben ihre eigene Zeit (plus 30 Minuten gegenüber Atlantic Time), das riesige Québec hingegen, das weit nach Westen reicht, stellt seine Uhren eine Stunde zurück.

Von Labrador nach Neufundland

Die beiden Teilprovinzen Labrador und Neufundland trennt die „Strait of Belle-Isle“ eine Meeresstraße, in der sich gerne Wale und andere Meeressäuger tummeln. Wir durften vom Leuchtturm von L‘Anse-Amour aus einer Orcafamilie beim Schwimm- und Tauchunterricht zusehen, aus gebührender Entfernung, versteht sich.

Will man dann nach Neufundland übersetzen, nimmt man die Fähre von Blanc Sablon nach Sainte Barbe. Nach 40 Kilometern Seefahrt befindet man sich dann auf der Insel Neufundland, die erst seit 1949 ein Teil Kanadas ist. Zuvor war sie ein britisches „Dominion“ also im Grunde eine Kolonie.

Anders als Labrador bietet Neufundland aber weitaus mehr Abwechslung, echtes Naturerlebnis und attraktive Orte. Die Nordküste ist wild und präsentiert spektakuläre Kaps. Cape Norman und Cape Onion, die nördlichsten Landspitzen haben wir bei Windstärke 8 und peitschendem Regen erleben dürfen. In den nahen Wäldern tummeln sich Elche, drei Exemplare haben sich uns an einem Abend gezeigt.

Die Kleinstadt St. Anthony ist das Zentrum der nördlichen Halbinsel, ein sympathisches Fleckchen an dem in gebührender Entfernung von Mai bis Juli die Eisberge aus Grönland vorbeischauen. Manche kommen auch etwas näher und machen Rast in der Bucht vor dem Städtchen.

Neufundland ist nicht gebirgig, aber durchzogen von Hochflächen, die das Landschaftsbild recht abwechslungsreich gestalten. Das küstennahe Flachland hingegen bietet Raum für ausufernde Landschaftspräsentationen, wie den Portland Creek Pond; ein kleiner Bach, der sich kurz vor seiner Mündung ins Meer mächtig aufbläst und tut, als wäre er ein bedeutsames Gewässer.

So wird die Reise in diesem Abschnitt zu einem Panoptikum geologischer Besonderheiten. Kalksteinplateaus in mitten amphibischer Ebenen, Stromatolithen an der Küste, Felsenbögen, die aus der Tiefe hervorgehoben wurden wie im Arches Provincial Park, oder auch die wie aufrecht stehende Pfannkuchen zusammengepressten Gesteins-schichten am Cow Head. Dort befindet man sich bereits in dem Gebiet, auf das die Neufundländer besonders stolz sind: im Gros Morne Nationalpark.

Gros Morne Nationalpark – Neufundlands Nationalheiligtum

Die Reiseliteratur trägt dick auf. Dieser Nationalpark sei eines der spektakulärsten Naturwunder weltweit, mit schroffen Bergen, glasklaren Seen und einzigartigen geologischen Phänomenen. Das ist zwar im Ansatz richtig, aber der Reisende hat es nicht ganz leicht, dieser Naturschönheiten auch teilhaftig zu werden. Um die vielfach verborgenen Schönheiten dieses Gebiets in Augenschein zu nehmen, sollte man vor mehrtägigen Wanderungen mit Biwak nicht zurückschrecken, auch Kletterkünste sind am einen oder anderen Platz hilfreich.

Wer den angeblich reinsten Süßwassersee der Welt wirklich erleben will (den Western Brook Pond), muss nach einer halbstündigen Wanderung durch Marschland aufs Motorboot. Dann kann er den Übergang des Gewässers vom Flachen in eine spektakuläre Fjordlandschaft wirklich erleben. Vom Ufer aus sieht man hingegen nicht viel. Leider fährt das Boot in der Vorsaison nur einmal täglich. Der großartige Anblick von oben aus dem Gebirge bleibt den Bergsteigern vorbehalten, die die von Gletschern glattgeschliffenen Tafelberge am Ende des Sees erklimmen. Oder aber den Fotografen der Bildbände, die vermutlich mit Helikoptern auf den spektakulären Picture Points abgeladen werden.

Beeindruckend fanden wir die über 1.000 Meter tiefe Bonne Bay im Zentrum des Parks mit ihrem verzweigten Fjordlabyrinth, das von unterschiedlichen Standorten immer neue Panoramen freigibt. Von Norris Point an ihrem Nordufer sieht man jenseits der Bay seltsame braune Berge umgeben von grünen Hügeln, die Tablelands. Sie erinnern entfernt an riesengroße Abraumhalden. Es ist aber kein Menschenwerk, sondern ein geologisches Phänomen, das auf der Welt einzigartig sein soll. Die Natur hat hier Gesteinsschichten an die Oberfläche befördert, die für die meisten unserer Pflanzen hochtoxisch sind und daher keinen Bewuchs zulassen. Nicht zuletzt wegen dieser Einmaligkeit zählt der Park zum UNESCO-Weltnaturerbe.

Für reine Autotouristen und Spaziergänger ist dieser Nationalpark nur bedingt zugänglich. Das sollte man wissen, wenn man eine Neufundlandreise plant.

Neufundlands Südküste – ein Traum in Stein

Im Südwesten der Insel Neufundland liegt auf einem sanften Granitplateau die Hafenstadt Port-au-Basque. Von dort starten die großen Fähren nach Nova Scotia im Süden. Das ist die wichtigste Anbindung der Insel an das kanadische Festland.

Wer ein bisschen Zeit übrig hat – zum Beispiel beim Warten auf die Fähre – sollte von Port-au-Basque auf der Küstenstraße nach Osten fahren. Bei schönem Wetter öffnen sich dort atemberaubende Blicke auf das schäumende Meer mit seinen granitenen Ufern, auf betümpelte Wiesen und die donnernden Barachois-Wasserfälle. Nach gut 40 Kilometern endet die Straße in Rose Blanche Harbour, danach geht es nur noch per Boot weiter. Solche spannenden Endpunkte gibt es in der gesamten maritimen Region, denn die Straßen bilden kein Netz wie bei uns. Dazu ist die Besiedlung zu dünn.

Natürlich sind solche Landschaftserlebnisse auch hochgradig von der gerade herrschenden Wetterlage abhängig. Die Maritimes sind durch wechselhaftes Wetter gekennzeichnet, dauernde Schönwetterperioden sind eher unwahrscheinlich. Andererseits wird man in der „warmen“ Jahreszeit auch nicht wochenlang eingeregnet. Auf Regen folgt Sonne und zwar, wie mehrfach erlebt, im Tagesrhythmus, über Nacht dreht sich die Witterung um hundertachtzig Grad.

Wenn aber an Neufundlands Küsten die Winterstürme toben und das Land im meterdicken Schnee versinkt, ist das Landschaftserlebnis mit Gewissheit ein völlig anderes. Nicht zuletzt ist Neufundland deswegen berühmt-berüchtigt, weil vor seiner Küste im April 1912 die „Titanic“ sank, das erste unsinkbare Schiff, das seine Jungfernfahrt nicht überstand. Ein verfrühter Eisberg hatte seinen Weg gekreuzt.

Willkommen an Bord – es geht nach Süden

Channel-Port-au-Basque, wie der korrekte Name des Ortes lautet, lebt von der und für die Fährverbindung nach Nova Scotia, der südlichen Nachbarprovinz. Eine enge Nachbarschaft kann man das aber nicht nennen, denn die Fähre benötigt 6 – 8 Stunden für die Passage. Fast 200 Kilometer offenes Meer trennen die beiden Teilstaaten, und so schlägt sich das auch im Landschaftsbild und in der Vegetation nieder. Es grünt viel grüner in Nova Scotia, obwohl der Frühling auch dort wesentlich später Einzug hält als bei uns.

Die Halbinsel Nova Scotia ist eine der Keimzellen des heutigen Kanada und trägt das historische Gründererbe der Nation mit Hingabe. Freilich ist die Historie eine kriegerische, was man unter anderem an den denkmalgeschützten Forts von Halifax und Louisbourg sehen kann. Für amerikanische Verhältnisse sind das sehr alte Zeugen der Geschichte, stammen sie doch in ihren Anfängen aus dem 17. Und 18. Jahrhundert. Entsprechend werden sie auch vermarktet. Mit Böllerqualm und historischen Uniformen lockt man Scharen von möglichst zahlungskräftigen Touristen.

Naturfreunde suchen auf Nova Scotia aber etwas anderes: zum Beispiel den Cape Breton Nationalpark mit seiner spektakulären Küstenstraße, dem Cabot Trail. Aber auch hier gilt: so spektakulär wie beschrieben, konnten wir die Gegend nicht empfinden. Sie mit „ganz nett“ zu beschreiben, trifft es eher.

Cape Breton: ein Stück Frankreich in Neuschottland

Richtig ist: der Cabot Trail ist stellenweise wirklich wunderschön. Diese zwei, drei Stellen werden auch in der Reiseliteratur immer wieder gezeigt. Im Osten, nahe dem Ort Ingonish faszinieren glattgeschliffene rote Granitfelsen mit Quarzeinschlüssen, zerfurcht und gebändert. Danach hat man auf dem Cabot Trail auch hier lange, lange Waldpartien zu bestreiten, diesmal geht es durch Zuckerahorn. Das ist freundlicher als Nadelwald, aber auch relativ einförmig. Allerdings gibt es eine Reihe angelegter Wanderwege, die teilweise interessante Küstenpartien erschließen.

Bei schönem Wetter kann man dort einige Entdeckungen machen, bei immer schlechter werdendem Wetter mit tüchtigen Regenfällen am Ende ist der Cabot Trail aber ein eher zweifelhaftes Vergnügen.

An der Westküste der Cap-Breton-Insel, dem nördlichen Teil von Nova Scotia, leben auch Nachkommen der Akadier, die im 18.Jahrhundert aus ihren ursprünglichen Siedlungsgebieten im Süden von den Briten vertrieben worden waren. Daher spricht man auch hier in vielen Ortschaften Französisch, was wir in unserem charmanten Quartier in Chéticamp (unbedingt mit Apostroph zu schreiben) sehr schön miterleben konnten. Es nennt sich “Auberge Doucet Inn“ mehr franglais ist mit so wenig Buchstaben kaum zu zum Ausdruck zu bringen. (Doucet ist der Name des Herbergsvaters).

In Chéticamp trafen wir auch auf unseren ersten Hummer auf dieser Reise - in einem schlichten, aber freundlichen Restaurant am Cabot Trail, in dessen Vestibül die Krustentiere in mächtigen Bassins präsentiert werden. Die Zubereitung findet aber nicht öffentlich statt, was der Gast dankbar registriert. Serviert wurde das ausgelöste Hummerfleisch mit Nudelsalat (der gar nicht schlecht schmeckte) pastösem Kartoffelsalat aus extrem bleichen Kartoffeln (sah fast aus wie Vanilleeis) und dem unvermeidlichen „coleslaw“, einem süßlichen Krautsalat, der zu praktisch allen Gerichten in der Gegend serviert wird. Am Tellerrand noch ein Schaumgummibrötchen und ein Tiegelchen Butter. Erstaunlicherweise keine „Fries“. Pommes frites bilden in den Maritimes ansonsten die unvermeidliche Beilage zu allem. Auch zu Brot (wenn man z.B. ein Sandwich bestellt).

Da sich über Nacht das Wetter wieder völlig gedreht hatte und ein wolkenloser Tag heraufzog, konnten wir die letzte Tagesetappe, die lächerlichen 400 Kilometer zu unserem Ausgangspunkt Halifax, leichten Herzens und frohen Mutes angehen. Die "Insel" Cape Breton mit seinem riesigen Binnensee, dem Bra d’Or Lake, verlässt man auf einem Damm, um ans „Festland“, das Kernland von Nova Scotia, zu gelangen.

Halifax und Peggy’s Cove – ein charmanter Schlusspunkt

Zurück in Halifax muss man noch einen Pflichtpunkt abhaken, den sich niemand entgehen lassen sollte: unweit der Hauptstadt liegt ein bezaubernder Küstenort, der sich Peggy’s Cove nennt. Sein Wahrzeichen ist ein stattlicher Leuchtturm, der auf einem eindrucksvollen weißen Felsenbuckelland thront, weithin sichtbar und viel besucht. Wer die Szenerie nur vom Foto kennt, kann die Eindrücklichkeit des Ortes nur schwer nachvollziehen. Diese Felsenbuckel sind eine Welt für sich, der raue, fast weiße Granit ist griffig und zeigt prachtvolle Strukturen. Natürlich laufen die Menschen kreuz und quer über das Gelände. Das stört hier nicht, erst dadurch werden die Dimensionen greifbarer. Auch hier ist alles größer, als man annimmt.

Alles ist größer, länger, weiter…

Man weiß schon aus der Schule, dass Kanada nach Russland der zweitgrößte Flächenstaat unserer Erde ist. Trotzdem beeindrucken einen auch bei intensivster Vorbereitung der Reise die Dimensionen des Landes.

Trotz mancher Länge war diese Reise ein interessantes Erlebnis. Wobei als Fazit festzuhalten ist, dass unsere Vorstellungen im Lauf der Reise eine Wandlung erfahren haben. Nicht unbedingt die in der gängigen Reiseliteratur gefeierten Sehenswürdigkeiten waren die Höhepunkte, sondern meist andere, auf eigene Faust gemachte Entdeckungen und Erlebnisse.

Man muss zugestehen, dass die Subjektivität eines solchen Berichts vor allem auch der jeweils herrschenden Wetterlage geschuldet ist. Wer Natur erleben will, tut sich bei schönem Wetter naturgemäß leichter. Deswegen das Loblied auf Neufundlands Südküste; deswegen auch das unvergessliche Rendezvous mit den besonnten Eisbergen. Und so mancher Sonnenuntergang verklärte einen ansonsten eher unscheinbaren Reisetag.

Kanada heißt der Wortherkunft nach „das reine Land“. Das ist es natürlich immer noch, wenngleich es an einigen Orten massiv an dieser Reinheit mangelt. Der Umgang mit den Natur- und Bodenschätzen mutet brachial an. Forst- und Energiewirtschaft, Bergbau und Industrie benehmen sich in dem riesigen Land nach wie vor wie der Elefant im Porzellanladen. Es ist ja genügend Platz und Rohmasse da. Nachhaltiges Wirtschaften tatsächlich zu realisieren, braucht einen grundsätzlichen Paradigmenwechsel, der in Nordamerika noch weniger vollzogen ist als in Westeuropa mit seinen knappen Ressourcen. Immerhin bemüht sich das Land politisch darum. Aber der Staat ist schwach, die Wirtschaft ist stark; viele Kultur- und Bildungseinrichtungen verdanken ihre Existenz den Zuwendungen von Sponsoren und Privatstiftungen, weil der Staat nicht in der Lage wäre, sie zu finanzieren. Dafür sind die Steuern niedrig.

Der „Way of Life“ in Kanada ist von dem in USA kaum zu unterscheiden. Der Baustil ist ähnlich, die Autos sind die gleichen (je ländlicher, desto mehr Pick-Ups), die Supermärkte genauso riesig, die Hotelzimmer großzügig, die Betten großartig und die Restaurants – naja, da gibt es in den Maritimes schon ein paar Besonderheiten.

Klar dominiert das Fast Food, Mc Donald’s ist genau so präsent wie weiter südlich – und ist für den Europäer wenigsten noch eine relativ verlässliche Adresse; man weiß, was einen erwartet. (Aber wer glaubt, dass ein „Mc Lobster“ wirklich nach Hummer schmeckt, hat sich getäuscht). Was es aber auch gibt, sind sogenannte „Familiy Restaurants“, in denen man zu maßvollen Preisen richtige Mahlzeiten bekommen kann. Die Anzahl der Lokale und deren Auswahl ist allerdings gering. Natürlich Chicken, natürlich Fisch – aber außer Kabeljau und Lachs wird wenig anderes angeboten. Wenn man aber weiß, dass die Kabeljaufischerei in den Maritimes gar nicht mehr existiert, weil Quotenverbot, so wundert man sich zu Recht, warum dieser Fisch noch diese Dominanz auf den Speisekarten hat.

Wein zu trinken ist reiner Luxus. Die Supermärkte verkaufen keinen Alkohol (außer in Québec) das ist den "Liquor Stores" vorbehalten, die Wein, Bier und Schnaps in reicher Auswahl zu strammen Preisen unter die Leute bringen. Liquor stores gibt es an jeder Ecke und in jedem Kaff, selbst wenn die sonstige Versorgungslage an manchen Orten – vor allem in Labrador - wirklich sehr schlicht anmutet.

Aber der Kanadareisende hat fast immer eine Fall-Back-Position. Es gibt eine speziell kanadische Versorgungskette, die alle Fast-Food-Legenden Lügen straft: wenn man an der Straße „Tim Hortons“ liest, sollte man einkehren, es sei denn man hat gerade schon gegessen oder getrunken.

Tim Hortons ist eine Kaffee-und-Kuchen Station und es gibt sie mittlerweile 4.000 Mal im Lande - in vielen Städten mehrfach. Sie sind so populär, dass kleinere Ortschaften und Städte nach der Anzahl der vorhandenen Tim-Hortons-Filialen klassifiziert werden. Eine 3-Tim-Town hat zum Beispiel drei Filialen und damit eine für nordamerikanische Verhältnisse beträchtliche gastronomische Infrastruktur vorzuweisen.

Guter Kaffee und phantastisches Backwerk zu mehr als moderaten Preisen zeichnen Tim Hortons aus. Wenn man insistiert, bekommt man sogar eine Porzellantasse. Das hilft über so manche dürftige oder ausgefallene Mahlzeit hinweg. Und jede Filiale hat eine saubere Toilette, in der man sich auch die zuckrigen Finger abwaschen kann, die nach Genuss einer "cinnamon roll", also einer Zimtschnecke, unvermeidbar sind. Und am Abend bietet der eine oder andere Laden auch Pikantes an, in Halifax habe ich zum Abschluss unserer Reise bei Tim Hortons das beste Chili meines Lebens gegessen.

So ging eine lange, weite Reise bis an den Rand der bewohnten Welt doch noch einigermaßen zivilisiert zu Ende.

Juni 2015