Das Land der bunten Steine

Wieder zurück aus dem Wilden Westen geht einem schier der Kopf über: so viele Eindrücke, so ungewohnte Dimensionen und so viele Widersprüche in "God's own country". Das Land der einst unbegrenzten Möglichkeiten ist alles andere als ein Paradies. Es lebt auf Pump und ist zerrissen von Interessensgegensätzen. Aber jenseits aller zivilisa-torischen Schattenseiten gibt es auch unendlich viele natürliche Gründe, dieses Land zu bereisen.

Der Weg ist das Ziel

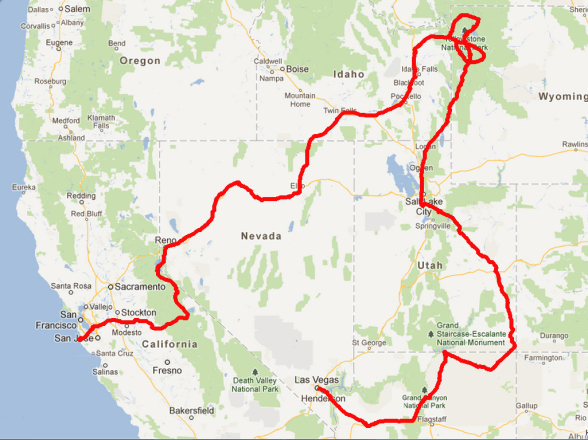

Diese Reise galt der grandiosen Natur des Westens. Von Las Vegas zum Grand Canyon, weiter zum Monument Valley, ab nach Norden zum Colorado und dann immer weiter bis Wyoming zum Sehnsuchtsziel Yellowstone. Nach diesem Höhepunkt ging‘s wieder nach Westen, durch Idaho und die Wüste von Nevada bis nach Kalifornien an die Pazifikküste, wo der Kontinent im Meeresrauschen endet. Sieben Nationalparks lagen an der Strecke, einer schöner als der andere.

Städte links liegen lassen

Erstes Ziel: der Zion Nationalpark mit seinen karierten roten und weißen Felsformationen, der sogenannten Checkerboard Mesa: ein schöner Einstieg zum Warmlaufen und eine erste Konfrontation mit dem bunten Gestein, das uns fortan stetig begleiten sollte

Der weitere Weg nach Osten führt beinahe zwangsläufig am Grand Canyon vorbei, diesem 400 Kilometer langen und bis zu 20 Kilometer breiten Riss in der Erdkruste. Über 1500 Meter tief hat sich der Colorado River eingegraben, vom Rand des Canyons ist er stellenweise als schmales grünsilbriges Band zu erahnen. Bei unserem Besuch allerdings nicht, denn es war arg dunstig im Tal, sodass wir uns lediglich am pittoresken Sonnenuntergang jenseits des großen Grabens erfreuen konnten.

Ins Innere der Erde

Tief hinten in Arizona, nahe dem Städtchen Page, befindet sich ein kleineres Weltwunder: der Antelope Canyon. Anders als der Grand Canyon ist dieser Canyon eng und nahezu unzugänglich, aber von atemberaubender Schönheit. Um hinein zu kommen, muss man sich rechtzeitig beim Stamm der Navajos anmelden, denn der Antelope Canyon liegt auf ihrem Stammesgebiet. (Das macht man nicht etwa per Rauchzeichen, sondern ganz banal via Internet und e-Mail). Mit einem einheimischen Führer geht es dann etwa 2 Stunden durch die Felsenspalte, in die das Licht meist nur indirekt einfällt und dadurch dem roten Gestein ein zauberhaftes Farbspektakel abringt.

Wasser, Wind und Sand haben die Felsen über Jahrtausende mit prägenden Mustern versehen und schwungvoll gerundet. Die einzigartige Schönheit dieses kleinen Fleckens kennen aber mittlerweile nicht nur die einheimischen Navajos, sondern auch unzählige Japaner und andere Asiaten, die das Erlebnis mit uns teilten.

Die uralte neue Welt

Im Grenzgebiet zwischen Arizona und Utah liegt das Monument Valley, bekannt aus vielen alten Westernfilmen und der Marlboro-Werbung. Die riesigen Sandsteingebilde, die die Gegend so charakteristisch prägen, sind uralt (von wegen "Neue Welt", die ist viel älter als man denkt) und strahlen besonders schön, wenn die Abend- oder Morgensonne an ihnen entlang streift. Diesen Gefallen tut sie einem in "Gouldings Trading Post", einem alten Handelsposten in der Wüste, der heute ein komfortables Quartier bietet und noch stolz das Zimmer hütet, das John Wayne einst bei den Dreharbeiten in der Gegend zu bewohnen pflegte.

Tags darauf schickte uns ein veritabler Sandsturm gen Norden. Zumindest fühlte es sich an wie ein Sandsturm. Für die Einwohner von Moab, der nächsten Station, war es lediglich "für die Jahreszeit etwas zu windig" aber sonst OK. Wenn aber der Wind einem ein Sandkorn dermaßen ins Augetreibt, dass es nur mit ärztlicher Hilfe entfernt werden kann, besteht für den Reisenden die Chance, die Wesenszüge des amerikanischen Gesundheitssystems kennen zu lernen, das durchaus von gesundem Erwerbssinn und marktwirtschaftlicher Effizienz geprägt ist.

Herr Dr. Marquart betreibt eine gut gehende Ambulanz - geöffnet 7 Tage die Woche - und er akzeptiert neben Cash auch alle gängigen Kreditkarten. Für den etwa zehnminütigen Eingriff, der im Wesentlichen aus freundlicher Konversation und einem schnellen Zugriff auf den "Foreign body" (so heißt ein Fremdkörper wirklich), erlaubte er sich, den Betrag von 160 US-Dollar zu liquidieren. Aber: es war Samstag, es war in einem Nest in der Mitte von nirgendwo und die Behandlung war erfolgreich - was kann man anders als froh sein.

Die Steine bleiben bunt.

In Moab macht man Station, weil dort zwei Nationalparks in unmittel-barer Nähe liegen: Canyonlands und Arches. Canyonlands ist ein wüstes Gelände, in der sich zwei Flüsse - der besagte Colorado und der Green River - tief eingegraben haben, um dort zueinander zu finden. Der Nationalpark besteht im Wesentlichen aus mehreren Gesteinsetagen, die im wechselnden Sonnenlicht unterschiedliche Braun- Gelb- und Rottöne von sich geben.

Ganz anders der Arches Nationalpark: er heißt so, weil auf seinem Gebiet durch geologische und witterungsbedingte Wechselfälle eine Reihe imposanter Steinbögen entstanden ist, die in ihrer Dichte und Dimension auf der Welt vermutlich kein Gegenstück besitzen. Man kann sich der Faszination dieser imposanten Gebilde nicht entziehen. Auf vergleichsweise engem Raum stehen Bögen, Doppelbögen und andere ungewöhnliche Steinskulpturen, die die Natur aus einst senkrecht stehenden Sandsteintafeln herausgearbeitet hat. Der Zahn der Zeit hat hier so originell gearbeitet, dass es nur allzu verständlich ist, dass dieses Fleckchen Erde weithin berühmt und gut besucht ist. Man kann es ganz bequem mit dem Auto befahren, immer dann stehen bleiben, wenn wieder eine ganz besonders originelle oder eindrucksvolle Steingestalt am Wegesrand steht und man darf völlig frei im Gelände herumspazieren. Der Boden ist unempfindlich, denn außer Sand trifft man vor allem auf den Sagebrush-Busch, der vermutlich einzigen Pflanze auf der Welt, die garantiert niemals vom Aussterben bedroht sein wird. Die Westhälfte der USA ist von Ihr flächendeckend gesegnet. Neben den namengebenden Steinbögen erstaunen auch andere Formationen, die berühmteste davon ist wohl der "balanced rock" ein Felsbrocken, der seit Urzeiten so tut, als wollte er von seinem luftigen Standort abstürzen, es aber bis heute nicht getan hat.

Um der heißen Wüste und der sandgeschwängerten Luft zu entgehen, kann man ganz in der Nähe ins Grüne fahren, denn östlich von Moab befindet sich das über 3.000 Meter hohe LaSal-Gebirge. Oben liegt im Juni Schnee, darunter beeindrucken grüne Espenwälder. Diese Bäume ähneln unseren Birken, sind aber Pappeln, die besonders schnell und hoch wachsen. Im Bergwind zittern ihre Blätter (wie Espenlaub es sprichwörtlich zu tun pflegt) und ihr frisches Grün ist eine wahre Wohltat nach mehreren Tagen Wüstenhitze.

Nordwärts – es wird kälter

Auf dem Weg nach Norden überquert man weitere Hochgebirgsland-schaften mit grünen Wiesen, blauen Seen, aber auch Schnee. Zwischen Moab und Salt Lake City kann man an einem einzigen Tag alle vier Jahreszeiten erleben.

Die Hauptstadt des Mormonenstaates mit ihrem Tempel ist ansonsten nicht besonders sehenswert. Wie für fast alle US-Städte gilt auch für diese: hast du eine gesehen, hast du alle gesehen (rare Ausnahmen wie San Francisco, Boston oder Portland bestätigen die Regel). Der große Salzsee ist weitgehend uninteressant, der Versuch, eine schöne Uferpartie in Stadtnähe zu finden, ist kläglich gescheitert: überall Straßen oder unzugängliche Brachen.

Dafür entschädigt die Weiterreise. Nördlich von Utah liegt der Bundesstaat Wyoming. Er wäre gottverlassen und mehr nirgend- als irgendwo, wenn er nicht ein Weltwunder in seinen Grenzen beherbergte: Den Yellowstone Nationalpark.

Bevor er dieses großen Wunders jedoch ansichtig wird, durchmisst der vom Süden Anreisende erst einmal ein kleines Wunder, den Teton Nationalpark: ein Hochtal, knapp 2000 Meter hoch gelegen, mit Seen durchsetzt und gesäumt von einer kompakten Gebirgskette von über 4.000 Metern Höhe. Ein großartiges Panorama, gewürzt mit der ersten Bärenbegegnung dieser Reise: Ein Schwarzbär, blond wie die Monroe (das gibt’s häufiger), der friedlich neben einem frechen Raben stehend seine Vesper verzehrte.

Yellowstone: Heiße Quellen, bunte Steine, wilde Rinder

Aber dann: Eintritt ins Panoptikum der Schöpfungsgeschichte. Der Yellowstone Nationalpark ist in mehrerer Hinsicht einzigartig. Seine heißen Quellen und Geysire verdanken ihre Aktivität der Tatsache, dass unter dem Nationalpark ein Supervulkan von gigantischem Ausmaß schlummert. Man hört, dass er jederzeit ausbrechen könnte, aber er hat‘s bislang vermieden. Das wäre auch fatal, denn dann wäre nicht nur der Park weg, sondern das halbe Land (USA) mit dazu.

Der Status quo aber ist für die Region ein Segen. Die Touristen kommen nicht nur wegen der heißen Quellen und Geysire, sondern auch wegen der bezaubernden Landschaft mit einem riesigen See (fast so groß wie der Bodensee), grünen Tälern, in denen Bisonherden und Wapitihirsche grasen, aber auch dramatischen Brüchen der Idylle. Ein friedlich mäandernder Fluss, der Yellowstone River, stürzt sich plötzlich und unerwartet über eine hundert Meter hohe Felsbarriere und bildet dreißig Kilometer lang den „Grand Canyon of the Yellowstone“, eine Schlucht, die tatsächlich fahlgelbe Felswände hat. Wieder sind es die bunten Steine, die unseren Weg auf eindrucksvolle Weise säumen.

Der Yellowstone hat uns drei Tage in Atem gehalten, zwei davon waren den heißen Quellen und ihren farbenfrohen Auslassungen gewidmet. Ganz oben auf der Faszinationsskala: „Grand Prismatic Spring“ ein Heißwasserbecken, gefüllt mit blaugrün glitzerndem Wasser, umsäumt von gelben Bakterienkulturen und orangefarbenem Randgestein. Das Ganze ist geheimnisvoll verschleiert von aufsteigendem Dampf – spannend das Warten auf den richtigen Moment, in dem sich der Schleier ein wenig hebt und den Blick auf die Farbenpracht so weit freigibt, dass auch Kamera und Fotograf etwas davon haben.

Westwärts – durch die Wüste

Nach diesem Urerlebnis brauchte der Kopf Entlastung, das Auge etwas Ruhe und die Seele emotionale Entspannung. Was in den folgenden zwei Tage reichlich geboten war, denn jetzt ging es nach Westen, nach Idaho, und von dort gibt es wenig zu berichten. Der größte Stolz der Bewohner gilt der Qualität ihrer Kartoffeln (Idaho potatoes haben in ganz USA einen gewissen Ruf), was ein bisschen erahnen lässt, wie es im Lande aussieht: ländlich eben. Keinesfalls hässlich, aber in der Nachbarschaft von Yellowstone bist du als Landstrich einfach geliefert.

Da wir nicht am Stück bis zur Pazifikküste durchreisen wollten, mussten wir noch einen Zwischenstopp in der Wüste von Nevada einlegen. Ganz wüst ist es da aber nicht, denn es gibt die eine oder andere menschliche Ansiedlung und abseits der endlosen Sandflächen mit ihrer schütteren Sagebrush-Vegetation stehen unvermittelt Hochgebirgsketten herum, auf denen Grüner Bewuchs und Schneefelder auszumachen sind. Unten aber ist es trocken. In Elko, Nevada, wurden wir Zeuge eines abendlichen Gewitteraufzugs, aber so sehr der Regen sich auch mühen mochte, seine Tropfen erreichten den Boden nicht.

Kalifornien – die Welt hat uns wieder

Nach zwei Tagen Erholung auf den einsamen Straßen von Idaho und Nevada erreichten wir auf den Höhen der Sierra Nevada schließlich die kalifornische Grenze. Der Lake Tahoe, ein Hochgebirgssee von amerikanischen Ausmaßen (alles, wirklich alles ist größer als bei uns) berührt beide Bundesstaaten. An seinem Ostufer liegt Nevada, erkennbar an Hoteltürmen mit Casinos und anderen Belustigungen, im Westen Kalifornien, wo das gesunde Outdoor-Leben geschätzt wird. Die Verschiedenheit der Bundesstaaten hat Kishon einmal so dargestellt: „In Montana darf sich eine Frau auf der Bühne nicht entkleiden, in New York darf sie, in Nevada muss sie“.

Ade also Nevada und hallo Kalifornien. Während die bisher durchreisten Bundesstaaten flächenmäßig zwar riesig, aber so dünn besiedelt sind, dass ihre Bevölkerungszahl kaum die von Hessen erreicht, ist Kalifornien ein richtiger Staat im Staate mit einer leistungsfähigen Wirtschaft (von Nappa Valley bis Silicon Valley), einer weltoffenen Bevölkerung (im Gegensatz zu den Binnenstaaten) aber eben auch einer großartigen Landschaft. Wir haben uns den Eintritt nach Kalifornien über den 3.000 Meter hohen Tioga Pass gegönnt, denn der führt geradewegs in eines der eindrucksvollsten Täler der Hemisphäre: Yosemite.

Yosemite hat den höchsten (Yosemite Fall) und den schönsten (Bridal Vale) Wasserfall, die anspruchsvollste Kletterwand (El Capitan), den ungewöhnlichsten Berg (Half Dome) und die glattesten Felsen der USA. Alles auf engstem Raum, an einem halben Tag erlebbar und dennoch unvergesslich. Das Tal steckt so voll konzentrierter Schönheit, dass es schier weh tut, wenn man es wieder gen Westen verlässt.

Eine Autostunde nördlich von San Francisco, jenseits der Golden Gate Bridge, die wir ehrfurchtsvoll überquert haben, liegt einer der schönsten Ecken dieser Küstenregion. Weil sie oft – vor allem nachmittags - nebelverhangen und trübe ist, hat man den Leuchtturm von Point Reyes nur wenige Meter über dem Wasser platziert, denn knapp über dem Ozean ist die Luft meistens klarer. Wenn aber der Nebel weg ist, öffnet sich von diesem naturbelassenen Kap ein unvergleichlicher Blick nach Norden, auf einen endlosen, von der Brandung des Pazifik ständig bespülten Strand. Im Frühjahr schwimmen hier Herden von Buckelwalen entlang, um im Nordpazifik zu kalben, im Herbst ziehen sie dann wieder zurück in den Süden, wo der feine Krill auf der Speisekarte steht, damit sie nach der Babypause wieder zu Kräften kommen. An diesem Platz geht einem das Herz auf, der Blick wird klar und alle kleinen Widerwärtigkeiten des Lebens sind für die Dauer des Aufenthalts vergessen.

Einen schöneren Abschluss konnte man sich kaum wünschen. Tags darauf schnürten wir unsere Bündel, um von San Francisco aus wieder nach Hause zu fliegen.

Was bleibt einem von so einer aufwendigen Reise?

Was bleibt: erst einmal die nicht zu unterschätzende Erkenntnis, dass man auch im höheren Alter das Staunen nicht verlernt hat. Wie dankbar bin ich für diese immer wieder bestätigte Einsicht! Es bleiben die Bilder im Kopf und die, die man in seiner Kamera mitgebracht hat. Die im Kopf sind die noch wichtigeren und wertvolleren. Aber das wäre zu wenig. Landschaften und Naturschönheiten sind das eine. Die Menschen, das Land und seine Widersprüche sind das andere.

Denn der einstige Hort der Freiheit droht stellenweise zu einem neurotischen Gemeinwesen mit null Toleranz zu mutieren. Wer ein- oder ausreisen will, wird hochnotpeinlich schikaniert, mit weitgehend sinnfreien Maßnahmen versteht sich. Das Aufblasen von aktuellen Themen funktioniert drüben genau so wie bei uns in Europa. Erstaunlicherweise ist das bei der Heterogenität der Bevölkerung auf den ersten Blick keine Selbstverständlichkeit. Aber das täuscht. So unterschiedlich die Bewohner von Herkunft, Hautfarbe oder Muttersprache sein mögen, sie eint eines: sie sind Bürger der USA. Vermutlich ist sogar der mexikanische Schwarzarbeiter stolz darauf, dass er das wirtschaftliche Funktionieren dieses Staates sichern hilft, obwohl ihm dieser die bürgerliche Existenz verweigert.

Für die indianische Urbevölkerung dürfte das nicht gelten. Wir haben zwar geschäftstüchtige Navajos kennen gelernt, die uns für das Durchwandern des Antelope Canyon in ihrem Reservat eine ganze Stange Geld abgeknöpft haben – aber wie amateurhaft und unprofessionell wird dieses Geschäft dennoch betrieben! Denn den Indianern fehlt weitgehend das Arbeits- und Gewinnethos der Weißen. Sie denken und leben in völlig anderen Kategorien und jede Anpassung an die von Europäern dominierte Gesellschaftsordnung ist lediglich aus der Not geboren und gänzlich oberflächlich.

Besonders sichtbar wird das in ihrer Wohnsituation: schon von weitem kann man erkennen, ob die dörfliche Ansiedlung im Nirgendwo Ureinwohner oder andere Amerikaner beherbergt. Indianer legen keinen Wert auf das, was wir schön, aufgeräumt, gemütlich oder ähnlich empfinden. Ein Mobile Home, daneben ein paar Autowracks (als ständiges Ersatzteillager) ist ein typisches Anwesen. Kein Garten, keine Anpflanzungen stört dieses Idyll. Ob sie dabei glücklich sind?

Man vergisst leicht, wie kurz die jüngere amerikanische Geschichte seit der Landnahme durch die Europäer ist. Die meisten Städte sind überhaupt erst Ende des 19. Jahrhunderts gegründet worden. Was heute eine Metropole ist, war vor 150 Jahren noch ein unbedeutendes Kuhdorf. Die indianische Urbevölkerung wurde von dieser Entwicklung so brutal überrollt, dass sie bis heute kein tragfähiges Verhältnis zu dieser Wirklichkeit gefunden hat. Denn wer Jahrhunderte lang in völlig anderer Zivilisation im Einklang mit der Natur gelebt, gejagt und gearbeitet hat, kann mit unserer Gesellschaftsform nicht umgehen können.

So leben sie in ihren Reservaten und verkaufen Indianerschmuck an vorbeifahrende Touristen. Tanzen Ihnen was vor und nehmen so viel Geld dafür, wie sie kriegen können. Manche betreiben sogar Hotels – aber man sieht es ihnen an, dass sie es ungern machen. Sie sind schlicht und einfach unfreundlich.

Das ist eine unübersehbare Begleiterscheinung einer solchen Reise in Innere des Landes. Ob eine vollständige Integration der Urbevölkerung in die übergestülpte Zivilisation jemals gelingen kann, ist nicht abzusehen. Offensichtlich ist es in einem Jahrhundert über mehrere Generationen nicht gelungen.

Diese Erkenntnis gehört zu den eher verstörenden Erinnerungen an die Reise durch dieses faszinierende riesige Land, in dem alles größer und gewaltiger ist als bei uns. Das gilt nicht nur für soziale Probleme, sondern auch für Berge, Flüsse, Seen und nicht zuletzt für Hotelbetten.

Denn zu den unvergesslichen positiven Aspekten einer Reise durch die USA zählt die Qualität der Quartiere: die Hotels, die uns aufnahmen, waren durchwegs von ausgezeichnetem Standard. Und das bei wirklich moderaten Preisen; die Zimmer geräumig, nett eingerichtet, das Personal fast ausnahmslos locker und freundlich. Und diese Betten! Riesig, meist zwei davon in jedem Zimmer, mit halbmeterdicken Matratzen, auf denen nicht einmal die Prinzessin auf der Erbse hätte Anstoß nehmen können. Wir haben geschlafen wie die Murmeltiere und sind jeden Morgen ausgeschlafen und voll Unternehmungslust aus den Federn gekommen.

Warum so etwas in Europa wohl nicht möglich ist?

(Frühjahr 2012)